Die Begründung der Jury

Verlust einer Utopie als Erzählmuster. In dem Alter, in dem Uwe Tellkamp seinen ersten großen Roman vorlegt, konnte Uwe Johnson (1934–1984) bereits auf ein gewichtiges Werk verweisen. Tellkamp hat Lebenserfahrung verschiedener Art und gab den Mediziner-Beruf auf, um Schriftsteller zu werden. Heute werden diese Umwege zur Literatur für die Autoren immer wichtiger. Denn das weitgehende Fehlen existenziellen Konflikterlebens der geistigen Eliten in Deutschland scheint die größte Gefährdung der epischen Gattungen der Gegenwartsliteratur zu sein.

Als 1959 „Mutmassungen über Jakob“ erschien, betrieb der Germanist Johnson noch weitgehend unerledigte Wirklichkeitstransformation in Literatur. So unterschiedlich die Biografien, so ähnlich bekommen beide Autoren ihr geteiltes Deutschland in den Blick. Das erzählerische Terrain reicht von der konfliktreichen Erfahrung in der DDR hinüber zur Freiheit des Westens, jeden erzählerischen Entwurf öffentlich denken zu können.

Johnson hat diesen Bogen des fiktionalen Erlebens im posthum erschienenen Roman „Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953“ in eine Erzählzeit gespannt, da die deutsche Einheit noch eine politische Option darstellte und stärker mitschwang als in den folgenden 60er- und 70er-Jahren. Beschrieben wird die Geschichte einer Abiturklasse in einer fiktiven mecklenburgischen Kleinstadt. Die Schülerin Ingrid gerät in unauflösbaren Widerspruch zum Sozialismusverständnis der SED. Mit ihrem Freund flüchtet sie in den Westen, in eine Lebensweise, „die beide eigentlich als die falsche erachten“.

25 Jahre später verläuft in Tellkamps Roman „Der Turm“ die Konfliktlage auf vergleichbaren Bahnen. Nur dass die Geschichte dem Autor die finale Entscheidung seiner Figuren abnimmt. Im Unterschied zu Johnson wird ihm als Erzähler die Möglichkeit verwehrt, gegen die realen Verhältnisse anschreiben zu können. Das ist Dilemma und Herausforderung zugleich. Die Handelnden am Ende der DDR stehen im Spannungsfeld zwischen zu bewahrender Individualität und der Ohnmacht, im „Mahlstrom der Revolution von 1989“ abzutreiben.

Gleichwohl erinnert Tellkamps monumentales Panorama in Vielschichtigkeit, assoziativem Reichtum und Ironie an Johnsons Hauptwerk „Jahrestage“. Hier wie da geht mit dem Geschehen ein Utopieverlust der Hauptfiguren einher. Als gebe die politische Sozialisation den Autoren ein Grundmuster des Erzählens vor.

Zum Buch

Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert.

Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert.

Das Dresdner Villenviertel, vom real existierenden Sozialismus längst mit Verfallsgrau überzogen, schottet sich ab. Anne und Richard Hoffmann stehen im Konflikt zwischen Anpassung und Aufbegehren: Kann man sich vor den Zumutungen des Systems in die Dresdner Nostalgie flüchten? Oder ist der Zeitpunkt gekommen, die Ausreise zu wählen?

Christian, ihr ältester Sohn, bekommt die Härte des Systems in der NVA zu spüren. Sein Onkel Meno Rohde steht zwischen den Welten: Er hat Zugang zum Bezirk „Ostrom“, wo die Nomenklatura residiert, die Lebensläufe der Menschen verwaltet werden und deutsches demokratisches Recht gesprochen wird.

In epischer Sprache, in eingehend-liebevollen wie dramatischen Szenen beschreibt Uwe Tellkamp den Untergang eines Gesellschaftssystems.

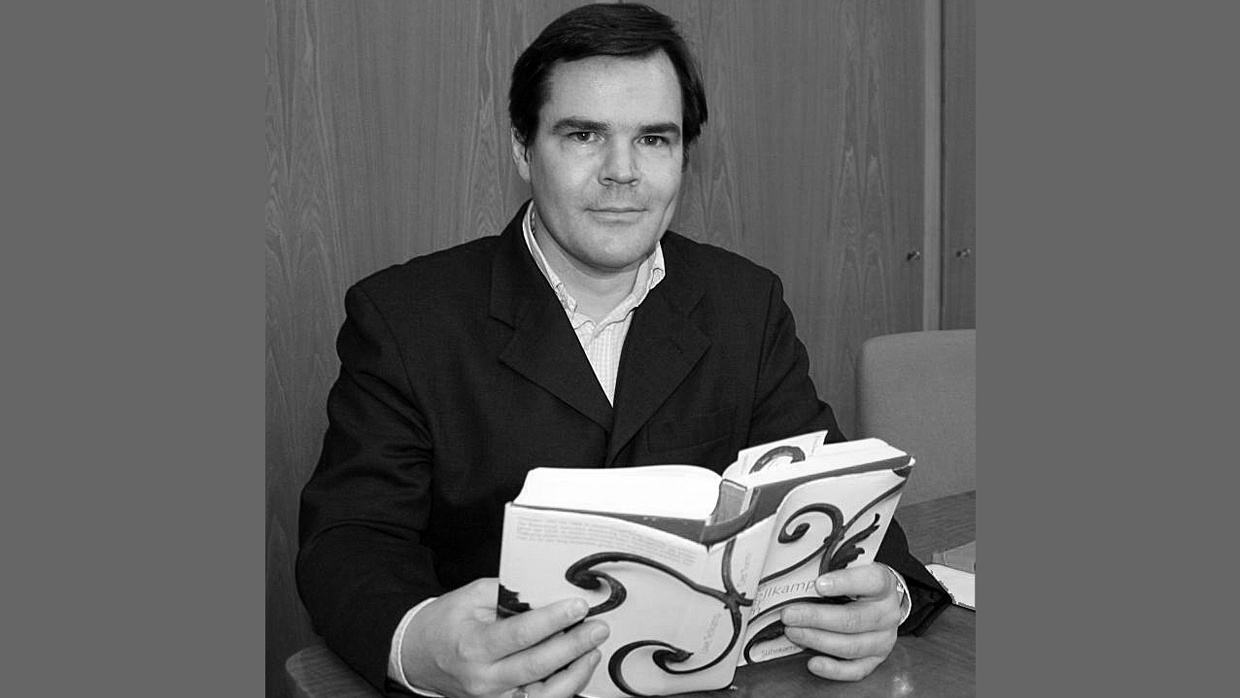

Zum Autor

Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.

Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.

Seinen Aufbruch zu neuen Horizonten hatte sich der junge Mann anders vorgestellt. Etwas mit Geographie wollte er werden und bringt es erst einmal zum Straßenbahnfahrer. Später wird er Ingenieur in Dresden und kommt dienstlich herum in der DDR und dem Ostblock: als Entwickler der „Zahlbox“, eines Kassiersystems für öffentliche Verkehrsmittel. Dann fällt die Grenze, und der zum Zeitzeugen mutierte Ost-Mensch wird eingeladen, an amerikanischen Universitäten vom Alltag und Empfinden der Deutschen hinter der einstigen Mauer zu berichten.

Seinen Aufbruch zu neuen Horizonten hatte sich der junge Mann anders vorgestellt. Etwas mit Geographie wollte er werden und bringt es erst einmal zum Straßenbahnfahrer. Später wird er Ingenieur in Dresden und kommt dienstlich herum in der DDR und dem Ostblock: als Entwickler der „Zahlbox“, eines Kassiersystems für öffentliche Verkehrsmittel. Dann fällt die Grenze, und der zum Zeitzeugen mutierte Ost-Mensch wird eingeladen, an amerikanischen Universitäten vom Alltag und Empfinden der Deutschen hinter der einstigen Mauer zu berichten. Joochen Laabs wurde am 3. Juli 1937 in Dresden geboren. Noch vor der Bombardierung wurde er 1944 zu den Großeltern in die Niederlausitz „verschickt“, verbrachte dort seine Kindheit und machte in Cottbus das Abitur. Nach einer Zeit als Straßenbahnfahrer studierte er von 1956 bis 1961 an der Dresdner Verkehrshochschule und arbeitete bis 1975 als Diplomingenieur an einem verkehrstechnischen Institut. Seine Existenz als freier Autor begann 1976; bis 1978 war er Redakteur der Literaturzeitschrift „Temperamente“.

Joochen Laabs wurde am 3. Juli 1937 in Dresden geboren. Noch vor der Bombardierung wurde er 1944 zu den Großeltern in die Niederlausitz „verschickt“, verbrachte dort seine Kindheit und machte in Cottbus das Abitur. Nach einer Zeit als Straßenbahnfahrer studierte er von 1956 bis 1961 an der Dresdner Verkehrshochschule und arbeitete bis 1975 als Diplomingenieur an einem verkehrstechnischen Institut. Seine Existenz als freier Autor begann 1976; bis 1978 war er Redakteur der Literaturzeitschrift „Temperamente“.

Ein großer Roman über die jüngeren Balkankriege. Erzählt wird die Geschichte des Journalisten Christian Allmayer, der bei einem Hinterhalt im Kosovo ums Leben kommt. Der verhinderte Schriftsteller Paul nimmt das zum Anlass, einen Roman über Leben und Tod des Journalisten zu schreiben. Auf dessen Spuren fährt er durch Kroatien und Bosnien, um sich inmitten der immer noch sichtbaren Verwüstungen ein Bild von der Arbeit eines Kriegsberichterstatters zu machen. Beeindruckend lotet der aus Österreich stammende Schriftsteller Norbert Gstrein das Dilemma derjenigen aus, die das Handwerk des Tötens beschreiben wollen.

Ein großer Roman über die jüngeren Balkankriege. Erzählt wird die Geschichte des Journalisten Christian Allmayer, der bei einem Hinterhalt im Kosovo ums Leben kommt. Der verhinderte Schriftsteller Paul nimmt das zum Anlass, einen Roman über Leben und Tod des Journalisten zu schreiben. Auf dessen Spuren fährt er durch Kroatien und Bosnien, um sich inmitten der immer noch sichtbaren Verwüstungen ein Bild von der Arbeit eines Kriegsberichterstatters zu machen. Beeindruckend lotet der aus Österreich stammende Schriftsteller Norbert Gstrein das Dilemma derjenigen aus, die das Handwerk des Tötens beschreiben wollen.

Jürgen Beckers erster Roman wäre nicht entstanden ohne den Fall der Berliner Mauer, ohne die Wiedervereinigung. Seitdem reist Jörn Winter hin und her zwischen Elbe und Oder, Rügen und Thüringer Wald. Magischer Anziehungspunkt ist der märkische Schwieloch-See, wo seine Mutter ums Leben gekommen ist.

Jürgen Beckers erster Roman wäre nicht entstanden ohne den Fall der Berliner Mauer, ohne die Wiedervereinigung. Seitdem reist Jörn Winter hin und her zwischen Elbe und Oder, Rügen und Thüringer Wald. Magischer Anziehungspunkt ist der märkische Schwieloch-See, wo seine Mutter ums Leben gekommen ist. Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahr, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwiek/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller, seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist.

Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahr, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwiek/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller, seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist.

Für Gert Neumann ist nach dem Ende der DDR die Zeit gekommen, sich vom Eindruck erlittener Demütigungen zu befreien. Dieser radikale Schriftsteller fragt: Wer sind wir eigentlich?

Für Gert Neumann ist nach dem Ende der DDR die Zeit gekommen, sich vom Eindruck erlittener Demütigungen zu befreien. Dieser radikale Schriftsteller fragt: Wer sind wir eigentlich?

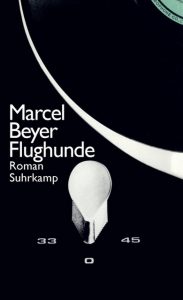

Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist. Die Stimme ist der Fetisch des Akustikers Karnau, der 1940 den Plan faßt, systematisch das Phänomen der menschlichen Stimme zu erkunden.

Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist. Die Stimme ist der Fetisch des Akustikers Karnau, der 1940 den Plan faßt, systematisch das Phänomen der menschlichen Stimme zu erkunden. Marcel Beyer wurde am 23. November 1965 in Tailfingen/ Württemberg geboren. Wohnte in Kiel, Neuss und Köln. Nach dem Abitur zwanzig Monate Zivildienst in einem heilpädagogischen Kindergarten. Studium der Germanistik und Anglistik in Siegen. Bevor er 1996 nach Dresden zog, lebte er als Herausgeber („Vergessene Autoren der Moderne“), Übersetzer und Essayist in Köln. 1988-1991 Veröffentlichung von Literaturkritiken. Schreibt seit 1991 Musikkritiken für das Magazin SPEX.

Marcel Beyer wurde am 23. November 1965 in Tailfingen/ Württemberg geboren. Wohnte in Kiel, Neuss und Köln. Nach dem Abitur zwanzig Monate Zivildienst in einem heilpädagogischen Kindergarten. Studium der Germanistik und Anglistik in Siegen. Bevor er 1996 nach Dresden zog, lebte er als Herausgeber („Vergessene Autoren der Moderne“), Übersetzer und Essayist in Köln. 1988-1991 Veröffentlichung von Literaturkritiken. Schreibt seit 1991 Musikkritiken für das Magazin SPEX.

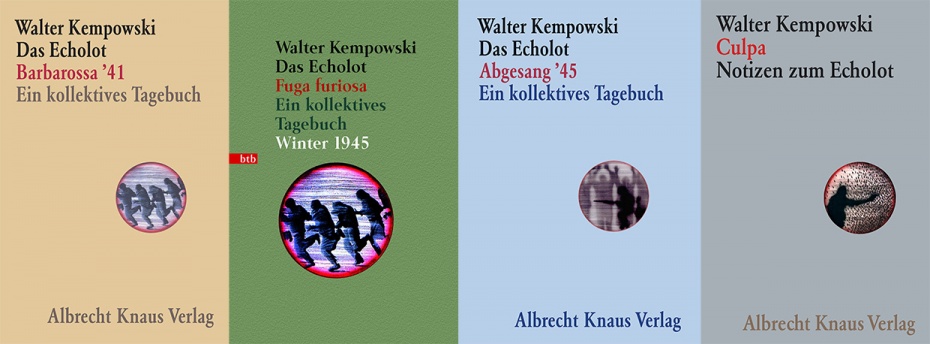

Aus einer Fülle von Briefen, Tagebüchern, Aufzeichnungen namenloser und prominenter Zeitgenossen, aus Bildern und Dokumenten hat Walter Kempowski in jahrelanger Arbeit eine gewaltige Collage, ein einzigartiges Werk komponiert. Es ist eine minutiöse, bisher nie geleistete Rekonstruktion von Alltagsgeschehen und historischen Ereignissen – ein kollektives Tagebuch, das den Zeitraum 1941-1945 umfasst.

Aus einer Fülle von Briefen, Tagebüchern, Aufzeichnungen namenloser und prominenter Zeitgenossen, aus Bildern und Dokumenten hat Walter Kempowski in jahrelanger Arbeit eine gewaltige Collage, ein einzigartiges Werk komponiert. Es ist eine minutiöse, bisher nie geleistete Rekonstruktion von Alltagsgeschehen und historischen Ereignissen – ein kollektives Tagebuch, das den Zeitraum 1941-1945 umfasst. Walter Kempowski wurde 1929 in Rostock geboren. Er besuchte dort die Oberschule und war während des Krieges als Flakhelfer eingesetzt. Die Zwangszugehörigkeit zur „Strafgefolgschaft“ der Hitlerjugend (1944/45) wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ war für ihn mit Drangsalierungen verbunden. Nach einer Druckerlehre wechselte er 1947 in den Westen nach Wiesbaden. 1957 holte Kempowski in Göttingen das Abitur nach und studierte anschließend Pädagogik.

Walter Kempowski wurde 1929 in Rostock geboren. Er besuchte dort die Oberschule und war während des Krieges als Flakhelfer eingesetzt. Die Zwangszugehörigkeit zur „Strafgefolgschaft“ der Hitlerjugend (1944/45) wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ war für ihn mit Drangsalierungen verbunden. Nach einer Druckerlehre wechselte er 1947 in den Westen nach Wiesbaden. 1957 holte Kempowski in Göttingen das Abitur nach und studierte anschließend Pädagogik.

Bereits in den Jahren 1990 und 1991 schrieb Kurt Drawert einen kurzen, furios aufwühlenden, sprachgewaltigen Roman, der sich mit dem Ende seines Heimatlandes auseinandersetzt. Für diesen vermutlich ersten bedeutenden Roman über das Ende der DDR wurde ihm der Uwe-Johnson Preis verliehen. Gewidmet ist das Buch Drawerts Söhnen „im Sinne einer Erklärung“. Es erzählt die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung, die Drawert meisterhaft mit zeitgeschichtlichen Ereignissen verknüpft. Zum 25. Jubiläum des Mauerfalls wird dieses erste große literarische Zeugnis dieses Umbruchs neu herausgegeben. Der Band wird ergänzt um die Erzählungen der 90er Jahre, darunter „Haus ohne Menschen“, für das Drawert den Ingeborg-Bachmann Preis erhielt. Thematisch verbundene Essays wie „Polen, eine innere Reise“ und „Go, Trabi, go down“ bieten einen Blick auf die Jahre nach dem Fall der Mauer.

Bereits in den Jahren 1990 und 1991 schrieb Kurt Drawert einen kurzen, furios aufwühlenden, sprachgewaltigen Roman, der sich mit dem Ende seines Heimatlandes auseinandersetzt. Für diesen vermutlich ersten bedeutenden Roman über das Ende der DDR wurde ihm der Uwe-Johnson Preis verliehen. Gewidmet ist das Buch Drawerts Söhnen „im Sinne einer Erklärung“. Es erzählt die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung, die Drawert meisterhaft mit zeitgeschichtlichen Ereignissen verknüpft. Zum 25. Jubiläum des Mauerfalls wird dieses erste große literarische Zeugnis dieses Umbruchs neu herausgegeben. Der Band wird ergänzt um die Erzählungen der 90er Jahre, darunter „Haus ohne Menschen“, für das Drawert den Ingeborg-Bachmann Preis erhielt. Thematisch verbundene Essays wie „Polen, eine innere Reise“ und „Go, Trabi, go down“ bieten einen Blick auf die Jahre nach dem Fall der Mauer.

Mirna Funk erzählt die Geschichte einer jungen deutschen Jüdin in Berlin und Tel Aviv.

Mirna Funk erzählt die Geschichte einer jungen deutschen Jüdin in Berlin und Tel Aviv.

Nahezu schwerelos erzählt »Frühe Vögel« von einer Erfinder-Dynastie und erfindet dabei das Erzählen auf beeindruckende Weise neu: Theodor Leudoldt will hoch hinaus, am liebsten ganz bis zu den Sternen. Ein ambitionier-tes Projekt in Zeiten des späten Kaiserreichs, doch Visionen kennen keine Grenzen. Seine Tochter Ursula steht ihm in nichts nach. Ihre geheimen Fliehkraftversuche lassen auf nichts anderes schließen: Ihr Ziel ist das All. Nach Kriegsende rückt die Erfüllung des Familientraums durch die Mitarbeit am US-Raumfahrtprogramm näher. Auch wenn Frauen für das Astronautentraining nicht zugelassen sind, das Schicksal der frühen Vögel erfüllt sich dennoch – Ursulas Tochter wird die erste Frau auf dem Mond.

Nahezu schwerelos erzählt »Frühe Vögel« von einer Erfinder-Dynastie und erfindet dabei das Erzählen auf beeindruckende Weise neu: Theodor Leudoldt will hoch hinaus, am liebsten ganz bis zu den Sternen. Ein ambitionier-tes Projekt in Zeiten des späten Kaiserreichs, doch Visionen kennen keine Grenzen. Seine Tochter Ursula steht ihm in nichts nach. Ihre geheimen Fliehkraftversuche lassen auf nichts anderes schließen: Ihr Ziel ist das All. Nach Kriegsende rückt die Erfüllung des Familientraums durch die Mitarbeit am US-Raumfahrtprogramm näher. Auch wenn Frauen für das Astronautentraining nicht zugelassen sind, das Schicksal der frühen Vögel erfüllt sich dennoch – Ursulas Tochter wird die erste Frau auf dem Mond.