Im Jahr des 90. Geburtstages von Uwe Johnson (1934–1984) erhält Iris Wolff für ihren Roman »Lichtungen« den Uwe-Johnson-Preis. Die Jury wählte aus 90 Einreichungen aus den Bereichen Prosa und Essayistik die diesjährige Preisträgerin aus. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen der Uwe-Johnson-Tage am Freitag, dem 20. September 2024, in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin statt. Iris Wolffs Roman, erschienen im Frühjahr 2024 bei Klett Cotta, wird von der Jury als Spurensuche gewürdigt, der es wie bei Uwe Johnson darum geht, »erzählend ›eine Wirklichkeit, die vergangen ist, wiederherzustellen‹. Dabei wird offenbar, auf welche Weise die Zeitläufte in das Leben des einzelnen eingreifen und es zu Brüchen in der Biographie gekommen ist.« Abschließend heißt es: »Wie Uwe Johnson verweigert sie sich der Mitlieferung einer Moral.« Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1994 vergeben, seit 2005 im Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis. 2022 erhielt Jenny Erpenbeck den Uwe-Johnson-Preis für ihren Roman »Kairos«. Zum Jubiläum ist ein Band mit den Laudationes, Dankesreden, Gesprächen und Erinnerungen geplant.

Der Jury gehören an: Gundula Engelhard (Geschäftsführerin der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft), Carsten Gansel (Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Gießen; Sprecher der Jury), Cornelia Geißler (Literaturredakteurin der Berliner Zeitung), Michael Hametner (ehemals leitender Literaturredakteur und Moderator bei MDR FIGARO) und René Strien (ehemaliger Verleger des Aufbau Verlages und Geschäftsführer des OKAPI Verlages Berlin).

Die Jury begründete ihre Entscheidung folgendermaßen: »Iris Wolffs Roman ›Lichtungen‹ setzt vergleichbar ein wie Uwe Johnsons ›Mutmassungen über Jakob‹ (1959), nämlich mit dem Ende. Mit ›Neun‹ ist zeitlich das letzte Kapitel beschrieben, aber in diesem Fall steht es am Anfang. Hier, auf der Gegenwartsebene, finden sich die Hauptfiguren Lev und Kato nach vielen Jahren wieder. Nun wird sukzessive zurück in die Vergangenheit einer rumäniendeutschen Bevölkerung in Siebenbürgen gegangen und von der Kindheit und Jugend der Protagonisten im sozialistischen Rumänien erzählt. Es ist dies – wie bei Johnson – eine Spurensuche, in der es darum geht, erzählend, ›eine Wirklichkeit, die vergangen ist, wiederherzustellen‹. Dabei wird offenbar, auf welche Weise die Zeitläufte in das Leben des einzelnen eingreifen und es zu Brüchen in der Biographie gekommen ist. Es geht um Menschen, denen eine Nationalität staatlich zugeschrieben wird, die sich aber eher Landschaften, Sprachen, Bildern zugehörig fühlen. ›Lichtungen‹ ist auch ein Roman, der dem literarisch nachfragt, was Heimat sein kann oder ist. Es zeigt sich, wie Heimat zunächst durch eine Raum- und Zeitdimension gekennzeichnet und als ein Netz von sozialen Beziehungen wirkt. Wie bei Uwe Johnson finden sich Bezugspunkte zu Ernst Blochs Heimat-Bestimmung, der den Heimat-Begriff nicht zuletzt in funktionierenden sozialen Beziehungen verankert. Lev verweigert sich der Zuschreibung in Deutsch und Rumänisch. In seinem Pass hat die Staatsangehörigkeit noch nie gewechselt. Sein Großvater Ferry bleibt bei seiner Zugehörigkeit zum Habsburgischen Österreich. Kato hat in Rumänien diese Heimat nie finden können. Als es möglich wird, zieht sie als Straßenmalerin durch Europa und bleibt auf der Suche. Wenn es im Roman heißt: ›Man ist, einmal gegangen, immer ein Gehender‹, dann trifft das für sie zu. Dabei entsteht wiederum ein Bezug zum Johnsonschen Erzählen, bei dem die Frage ›Gehen oder Bleiben‹ durchweg ein untergründiges Thema darstellt. Nachdem in zahlreichen Romanen nicht zuletzt am Schicksal der Rumäniendeutschen erzählt wurde, wie unter diktatorischen Verhältnissen Heimat als Gefühl natürlicher Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft in Gefahr gerät, hält Iris Wolff das politische Bedingungsgefüge für Heimat aus dem Vordergrund des Erzählens heraus, und dennoch ist es durchgehend anwesend. Wie Uwe Johnson verweigert sie sich der Mitlieferung einer Moral. Was dazu zu sagen ist, das sagen die Leser!«

Für den Uwe-Johnson-Preis konnten Autorinnen und Autoren oder deren Verlage bis zum 1. März 2024 seit Anfang April 2022 veröffentlichte oder noch unveröffentlichte Prosa und essayistische Arbeiten einreichen. Der Preis würdigt herausragende literarische Werke, in denen sich Bezugspunkte zur Poetik von Uwe Johnson finden und deren Blickwinkel unbestechlich und jenseits »einfacher Wahrheiten« auf deutsche Geschichte, Gegenwart und Zukunft gerichtet ist.

Der Uwe-Johnson-Preis wurde 1994 erstmals verliehen, zu den Preisträgern gehören unter anderen Walter Kempowski, Jürgen Becker, Norbert Gstrein, Joochen Laabs, Uwe Tellkamp, Christa Wolf, Christoph Hein, Lutz Seiler, Jan Koneffke und Irina Liebmann. Der mit 20.000 Euro dotierte Literaturpreis wird von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft e.V. gemeinsam mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR und Gentz und Partner Rechtsanwälte Steuerberaterin mbB, Berlin, im jährlichen Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis vergeben, der 2023 an Domenico Müllensiefen für »Aus unseren Feuern« (Kanon Verlag) ging.

Foto Iris Wolff (c) Maximilian Gödecke

Inselabenteuer und Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: Kruso, der erste, lang erwartete Roman von Lutz Seiler, schlägt einen Bogen vom Sommer 89 bis in die Gegenwart. Die einzigartige Recherche, die diesem Buch zugrunde liegt, folgt den Spuren jener Menschen, die bei ihrer Flucht über die Ostsee verschollen sind, und führt uns dabei bis nach Kopenhagen, in die Katakomben der dänischen Staatspolizei.

Inselabenteuer und Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: Kruso, der erste, lang erwartete Roman von Lutz Seiler, schlägt einen Bogen vom Sommer 89 bis in die Gegenwart. Die einzigartige Recherche, die diesem Buch zugrunde liegt, folgt den Spuren jener Menschen, die bei ihrer Flucht über die Ostsee verschollen sind, und führt uns dabei bis nach Kopenhagen, in die Katakomben der dänischen Staatspolizei. Lutz Seiler wurde 1963 in Gera/Thüringen geboren. Er lebt in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm. Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete er als Zimmermann und Maurer. 1990 schloss er ein Studium der Germanistik ab, seit 1997 leitet er das Literaturprogramm im Peter-Huchel-Haus. Er unternahm Reisen nach Zentralasien, Osteuropa und war Writer in Residence in der Villa Aurora in Los Angeles sowie Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis und den Fontane-Preis.

Lutz Seiler wurde 1963 in Gera/Thüringen geboren. Er lebt in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm. Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete er als Zimmermann und Maurer. 1990 schloss er ein Studium der Germanistik ab, seit 1997 leitet er das Literaturprogramm im Peter-Huchel-Haus. Er unternahm Reisen nach Zentralasien, Osteuropa und war Writer in Residence in der Villa Aurora in Los Angeles sowie Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis und den Fontane-Preis.

Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats.

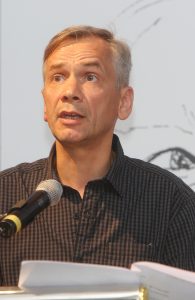

Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats. Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien. 1967 – 1971 Studium der Philosophie und Logik in Berlin und Leipzig. Bis 1979 Dramaturg und Autor an der Volksbühne Ost-Berlin. Seit 1979 freier Schriftsteller. 1994 Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. 1998 – 2000 Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland. 2014 Ehrenpräsidentschaft des P.E.N.-Zentrums Deutschland.

Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien. 1967 – 1971 Studium der Philosophie und Logik in Berlin und Leipzig. Bis 1979 Dramaturg und Autor an der Volksbühne Ost-Berlin. Seit 1979 freier Schriftsteller. 1994 Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. 1998 – 2000 Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland. 2014 Ehrenpräsidentschaft des P.E.N.-Zentrums Deutschland.

Los Angeles, die Stadt der Engel: Dort verbringt die Erzählerin Anfang der Neunziger einige Monate auf Einladung des Getty Center. Sie spürt dem Schicksal einer gewissen L. nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Ein ums andere Mal wird sie über die Lage im wiedervereinigten Deutschland verhört: Wird der „Virus der Menschenverachtung“ in den neuen, ungewissen deutschen Zuständen wiederbelebt?

Los Angeles, die Stadt der Engel: Dort verbringt die Erzählerin Anfang der Neunziger einige Monate auf Einladung des Getty Center. Sie spürt dem Schicksal einer gewissen L. nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Ein ums andere Mal wird sie über die Lage im wiedervereinigten Deutschland verhört: Wird der „Virus der Menschenverachtung“ in den neuen, ungewissen deutschen Zuständen wiederbelebt?

Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert.

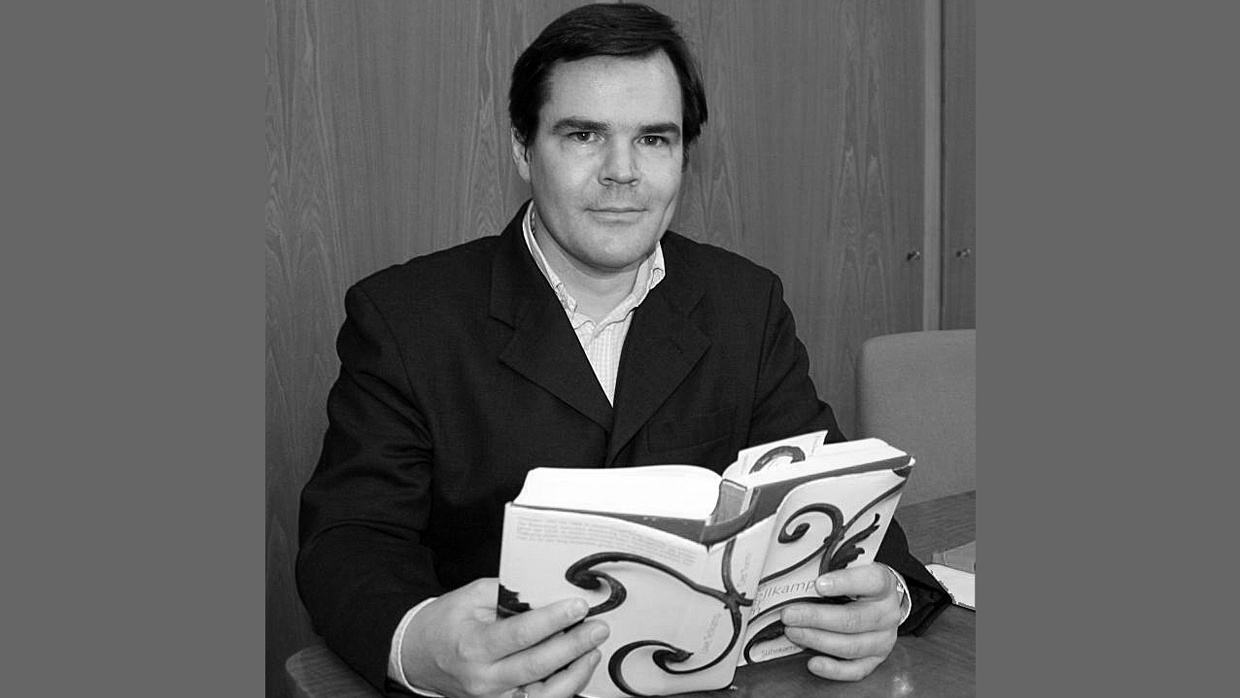

Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert. Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.

Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.